辦公室電話:13257514812

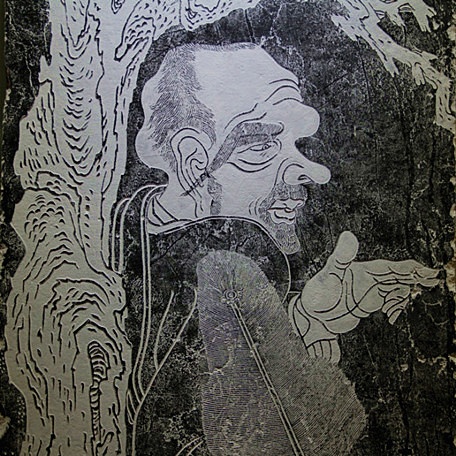

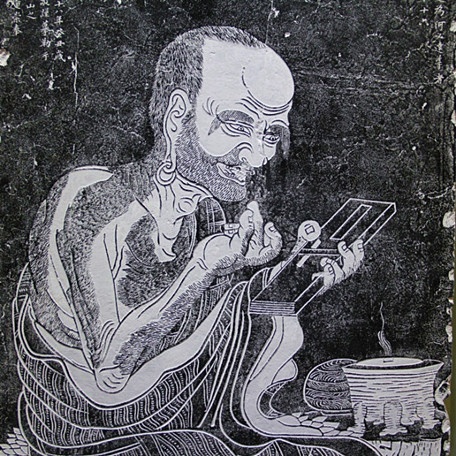

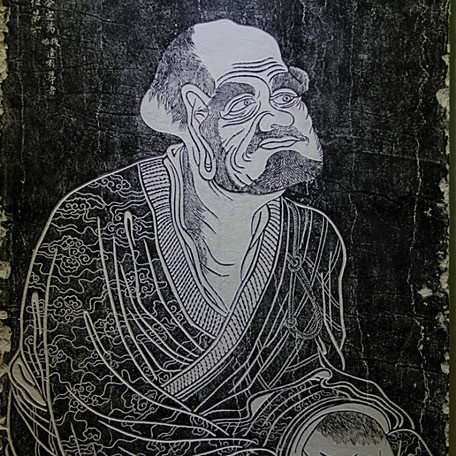

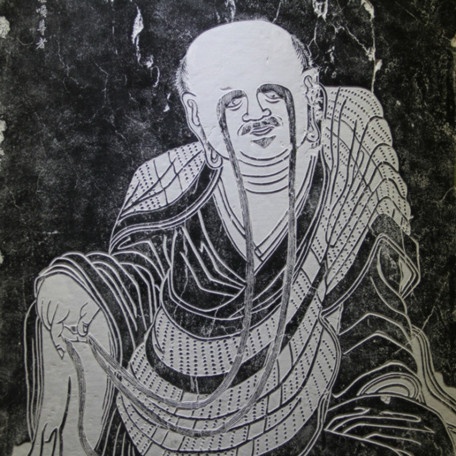

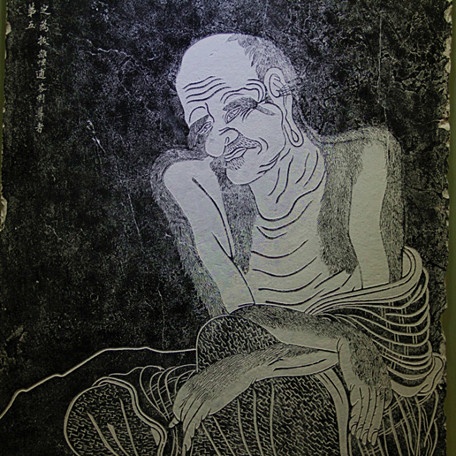

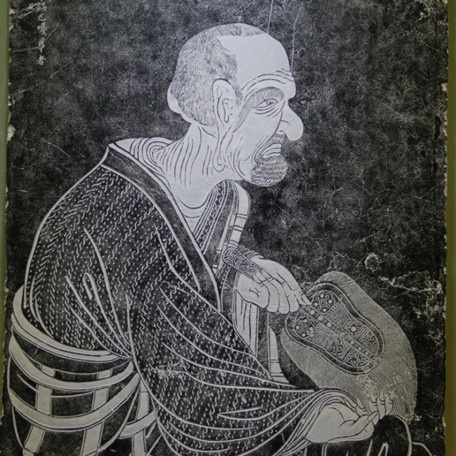

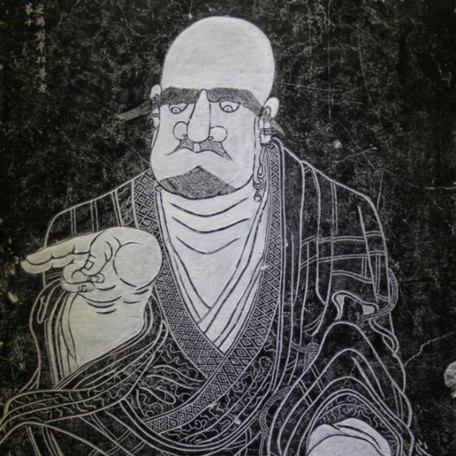

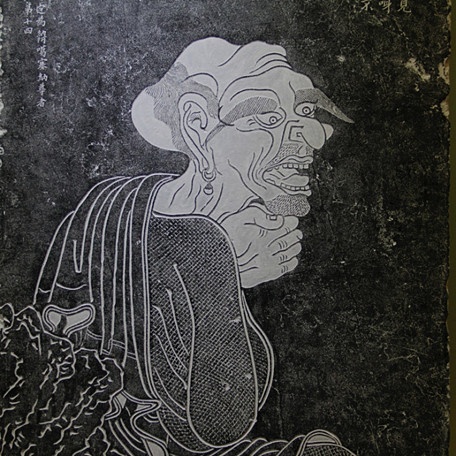

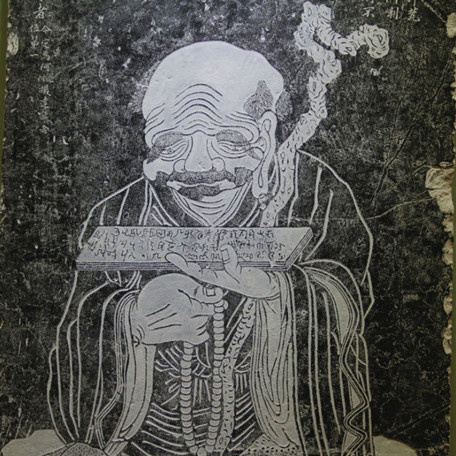

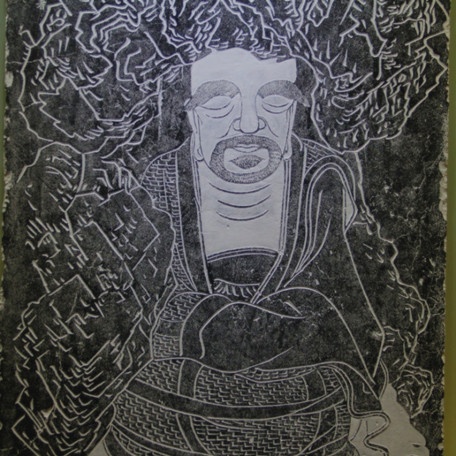

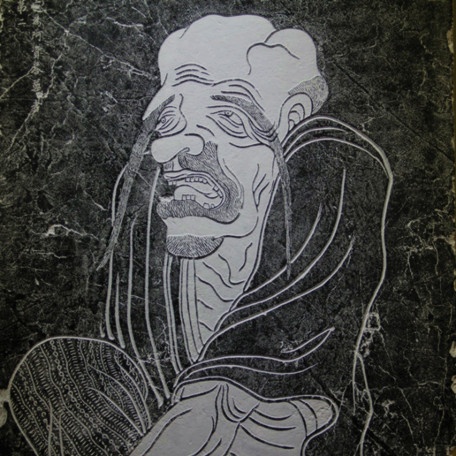

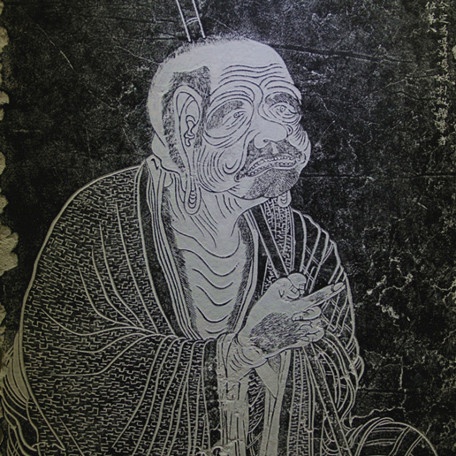

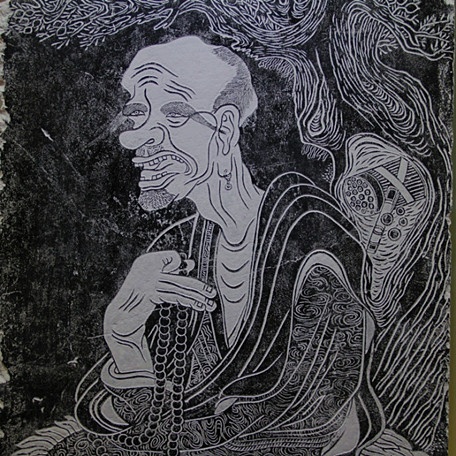

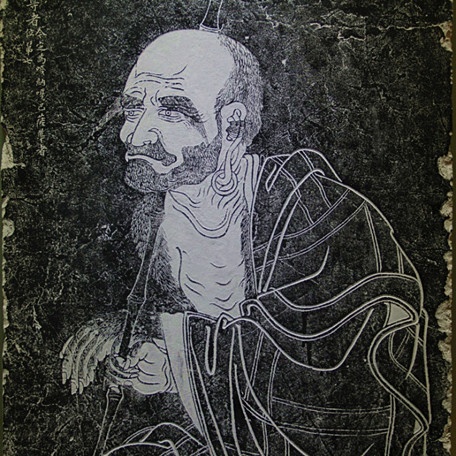

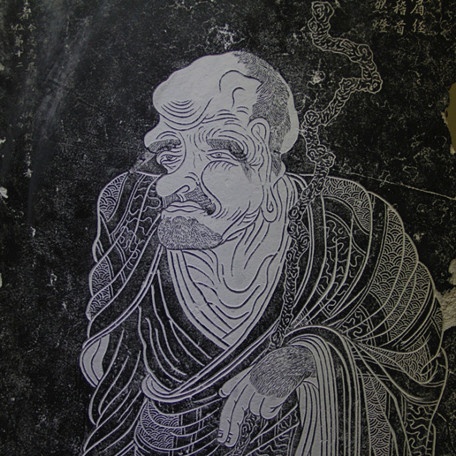

五代 贯休 之【十六罗汉图】

纵观中国美术史人物画篇章,即可惊见唐末五代有贯休之十六

罗汉图,以其伟岸、奇崛的画风而惊世,千余年来,神气凛然,光色不

减。

贯休,字德隐,一字德远,俗姓姜氏,号禅月大师,浙江兰溪

市游埠镇人 ,生833年,卒913年,七岁即入游埠和安寺为圆真法师童

侍,一生侍守佛门,他诗名高节,宇内咸知,有《禅月集》等诗三十卷

传世 ,亦善草书和绘画,书艺巍高,时以此比为怀素 , 绘画有十六罗

汉图传世 ,形象悚惧 、古野,风格奇崛,雄伟。

现存真迹传为贯休之作有二种,一是日本高台寺藏,设色绢本,造型逼真,

技法谨严和娴熟,与史传贯休画风的评论相距太远,系宋后期高手之作。

二是日本皇宫所藏,国内仅是黑白印刷图,此十六罗汉图与佛界寺院沿袭脉

承刻石拓本相类似,又与世传贯休怪骇、古野的风格相近,虽也是宋摹本但这是研

究他艺术的可靠依据。

休勃然曰:‘此事须登坛可授,安得草草而言!’中令衔之,

乃递入黔中。

”另则“ 初,昭宗以武肃钱镠平董昌功,拜镇东军节度使,自称

吴越王,休时居灵隐,往投诗贺,中联云:‘满堂花醉三千客,一剑

霜寒十四州。

’武肃大喜,然僭侈之心始张,遗谕令改为‘四十州’,乃可相见。休性躁急,答曰:

‘州亦怪添,诗也难改。余孤云野鹤,何天不可飞!’即日裹在钵拂袖而去。”可见

他不以地位尊卑而利计,敢于傲岸视对权贵,守护自己高逸的自尊心。

阿罗汉果此时修行者已是诸漏已尽,万行园成,所作已作,应辨已辨,

永远不会再投胎转世而遭受“生死轮回”之苦。

罗汉初盛于晚唐、五代,为之雕塑绘像之风甚盛,但大都流于佛界庄严、

慈悲的通常仪态。而贯休一反世风,益州名画录记载他所作十六罗汉“庞眉大目者

,朵颐隆鼻者,倚松石者,坐山水者,胡貌梵相,曲尽其态。

”宣和画谱述说他“然罗汉状貌古野,殊不类世间所传,丰颐蹙额,深目大鼻,

或巨颡槁项,黝然若夷獠异类,见者莫不骇瞩。自谓得之梦中”,可见他画的罗汉在

当时就惊世骇俗,称 “ 其画多作古野状貌,不类世间传。”推颂之至,而使人“病亟”

至“遂愈”的记载。

参禅入定所得,参惮是一种心灵体验过程 ,先舍弃万思 ,抹去万念 ,静

寂虚空后,复携一念如蛟龙腾起,将经久积淀和朦胧的潜意识骤然具体地毕现。

与贯休同时的翰林学士欧阳炯有具体描述他作画的诗,“……时帧大绢泥高壁,

闭目焚香坐禅定。忽然梦里见真仪,脱下袈裟点神笔,高握节腕当空掷,窣窣高端

任逛逸,逡巡便是二三躯,不似画工虚度日……”,忽然所得是参惮的顿悟表现,这

种灵感产生必有复杂因素。

禅宗也在当时掀起了狂禅之风,强调自心,只要顿悟,悟道者便

可成佛,便可随心所欲地行事,于是狂风乍起,出现“呵佛骂祖”等种种恣肆妄为的

事,这自然也波及到艺术,产生狂放时趋,一如潘天寿称作“激成风行”的自由创作

风气。

唐玄奘《法住记》译出,据《佛法记》之说,罗汉应是正在修行的高僧,需“

隐蔽圣仪”而“同常凡众”。

又十六罗汉虽超生天界却是受佛祖所派,永住世界,驱魔护众,是为众生一员,

这就使画家可以各以其仁智和灵性去创作,将生活中各类形象作为依据而进行加工和

塑造出各别的罗汉形象。

因此一种可以自由驰骋想象的艺术风气给才思横溢的贯休提供了艺术创造所需的

良好社会条件。

史载他七岁入佛门后,读书过目不忘,能日诵法华经一千字,二十岁就

登坛宣讲法华经。

贯休天资聪颖,悟性极高,更在于有独特的天性,唐才子传记述“休一条直

气,海内无双,意度高竦, 学问丛脞,天赋敏速之才,笔吐猛锐之气,乐府古

律,当时所宗。

十六尊者像

尊者,即罗汉,佛教中小乘教修行所能达到的最高果位。其有三义:断除贪

、瞋、痴等烦恼;应受人天供奉;不受生死轮回。得此果位的人,就可称为罗汉,

成罗汉果必须是和尚,佛教寺院中常供奉有十六罗汉或五百罗汉的塑像。此十六

尊者像为唐末五代初前蜀释贯休的作品。

南宗禪畫畫院禪畫研究部